Zeitzeugen

Zeitzeugen von Mümling-Grumbach

Die zinnerne Weinkanne von Mümling-Grumbach

1668 stifteten drei Witwen des Dorfes eine schöne zinnerne Weinkanne, die noch heute im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde ist. Die Gravur besagt, dass die drei Frauen die Kanne haben "machen lassen aus gemeinem Einzugsgeld". Einzugsgeld mußte dazumal der zahlen, der in einem Ort als vollberechtigter Nachbar aufgenommen wurde; dies geschah meist nach Gründung eines Ehestandes. Wie die Breuberger Amtsrechnungen zeigen, haben aber auch zuweilen Witwen Einzugsgeld bezahlt, und zwar wahrscheinlich deshalb, um auch nach dem Tode des Mannes im Genuß der Berechtigungen eines Nachbarn zu bleiben, d.h. Anspruch auf Benutzung der Allmende, auf Holzlieferung aus dem Wald und anderes mehr.

Möglicherweise wurde der Teil des Einzugsgeldes, der der Gemeinde zufloß - den anderen Teil erhielt die Herrschaft - zur Anschaffung der Kanne verwendet. Die Namen der Stifterinnen, die eingraviert sind, waren:

Hans Hofferberts Witwe

Es dürfte sich um die Witwe des Hans Hofferbert handeln, der am 15.03.1666 verstorben war.

Hans Heichels Witwe (-> Heusel)

Die Heugel waren eine alte Breuberger Sippe. Am 07.06.1652 heiratete Leonhard Heugel von Hainstadt die Margarete Lang, Witwe des Andres Lang. Leonhard Heugel muß vor 1668 gestorben sein und seine Ehefrau wurde damit zum zweiten Mal Witwe. Interessanterweise starb Margarete Heugel am 09.01.1668 - die Kanne muß demnach vor diesem Zeitpunkt in Auftrag gegeben worden sein.

Hans Heisels Witwe (-> Heusel)

Die heutige Schreibweise des Familiennamens ist Heusel oder Häusel. Bei der Witwe muß es sich um die Ehefrau des Hanß Heusel handeln, der in der Einwohnerliste von 1648 mit den Söhnen Friedrich und Niclaus verzeichnet steht. 1668 hatten dann auch die beiden Söhne eigene Familien gegründet. Die alte Sippe Heusel/Häusel ist heute noch im Dorf vertreten.

Von zwei Stifterinnen leben noch heute Nachkommen in Mümling-Grumbach. Die Weinkanne ist deshalb nicht nur ganz allgemein ein wertvolles historisches Stück, sie steht auch in einer persönlichen Beziehung zu der heutigen Generation.

Aus: Muemling-Grumbach im 30jährigen Krieg, H.W. Debor, Lützelbach, 1986

Der älteste Stein Grumbachs

Vor 25 Jahren, da stand ich groß in der Zeitung. Denn damals haben mich zwei Bauarbeiter beim Abriss eines Hauses gefunden. Ich bin der älteste Stein Grumbachs mit Jahreszahl. 1559 steht auf mir und zwischen den Zahlen ist ein dreiblättriges Kleeblatt. Ob es Glück bringen soll, ob es ein Wappen darstellt, oder einfach ein gotisches Symbol für die Dreieinigkeit darstellt, mit dem das Haus vor bösen Mächten geschützt werden sollte, darüber streiten sich die Gelehrten.

Ursprünglich war ich der Scheitelstein über einer Kellertür von dem abgerissenen Haus auf dem Gelände der Familie Koch. Davor gehörte dieses Haus Adam Reeg, der schon immer gesagt hat: In seinem Haus wäre ein Schatz zu finden. Vor 25 Jahren bin ich wieder gehoben worden. Jetzt kann man mich wieder bewundern, wenn man ins Geschäft der Firma Teppich Koch kommt. Dort bin ich über der Ladentheke eingemauert und so für Euch erhalten.

Euer ältester Stein Grumbachs

Die Klostermühle

...das wissen nur noch die Älteren in unserem Dorf, dass es in Mümling-Grumbach eine alte Klostermühle gab. Am besten, ich erzähle aus meiner bewegten Geschichte:

Von 1424 bis 1780 war ich im Besitz des Klosters Höchst, danach bis 1919 war die Familie Lust Besitzer, seitdem bis zum heutigen Tage Familie Strömann.

Anstelle der alten Klostermühle baute Adam Lust I im Jahr 1859 das langgestreckte, steinerne Mühlengebäude mit den großen Rundbogenfenstern. Im Jahr 1865 kam die Ehefrau des Müllers ums Leben, als sie mit ihrer Schürze am Mühlrad hängen blieb. Der Betrieb der Schneidmühle wurde nach dem 1. Weltkrieg eingestellt. Die Gummiwerke Odenwald (später Metzeler) haben hier ihren Anfang genommen und von 1921 bis 1926 Fahrradreifen in dem Mühlengebäude hergestellt. Von 1959 bis 1966 wurde das Mühlengebäude als Reifenlager der Veith- Pirelli AG genutzt. Seit 1969 dient das Gebäude als Werkstatt der Firma Schneider, Heizungsbau. Ich selbst bin im Dorfbild unauffällig, aber neben mir steht unübersehbar ein repräsentatives Wohnhaus, erbaut im Jahr 1899. Schaut Euch das neoklassizistische Dekor an der Haustür und an den Fenstern an! Der gesamte Mühlgraben, der das Wasser zum Mühlrad leitete, wurde 1977 im Rahmen der Flurbereinigung verfüllt -außer den Gebäuden erinnert heute also nichts mehr an die bewegte Vergangenheit der alten "Klostermühle zu Mümling- Grumbach.

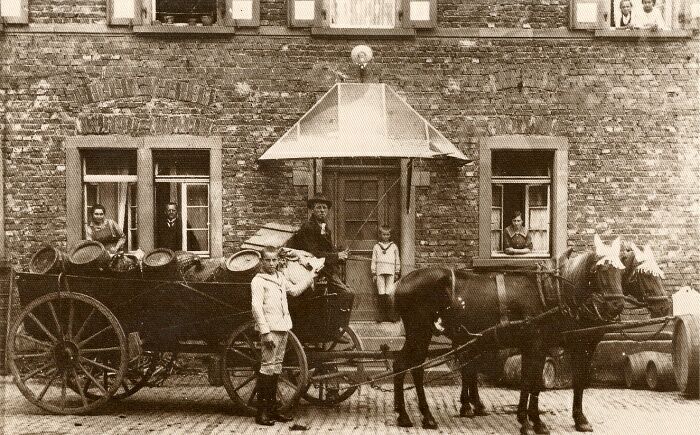

Kelterei Fuhr

Ihr kennt mich alle; wer heute an mir in der Mümling-Grumbacher-Straße vorübergeht, kann das Schild "Kelterei Fuhr" nicht übersehen. Apfelwein und Apfelsaft aus meiner Kelterei sind ein Begriff weit über Grumbach hinaus. Ich erzähle Euch kurz aus meiner bewegten Geschichte:

Das Jahr meiner Erbauung ist nicht mehr feststellbar, fest steht aber, daß es hier eine Gastwirtschaft gab, die über 300 Jahre im Familienbesitz war: Die Gastwirtschaft "Zur Krone". Im Jahr 1811 baut Johann Dieter Meißinger die Brennerei und legt damit den Grundstein der heutigen Kelterei Fuhr. Neben einer kleinen Landwirtschaft wird hier eine "Essig- und Likörfabrik" betrieben. Der "Breuberger Burgtropfen" - ein Markenartikel des Hauses - wird am 11.1.1900 vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin zum Schutz der Warenbezeichnung in die Zeichenrolle eingetragen.

Im Jahr 1884 wird in meinem Haus eine Postagentur eingerichtet, d.h. hier befindet sich auch das erste Telefon in Mümling-Grumbach. Diese Agentur feiert im Jahr 1934 ihr 50jähriges Jubiläum; ein Jahr später wird die Agentur aus politischen Gründen geschlossen. Neben der Postagentur befindet sich im ErdgeschoB die Gastwirtschaft "Zur Krone". Im ObergeschoB wird im Tanzsaal das Tanzbein geschwungen. 1938 wird auch die Gastwirtschaft geschlossen.

Im Laufe meiner bewegten Geschichte wurde ich verschiedentlich umgebaut, zuletzt im Jahr 1932. Im Haus Fuhr konnten 1996 übrigens Wilhelm und Elisabeth Fuhr das seltene Jubiläum der Diamantenen Hochzeit feiern.

Das Matronenrelief

Im Jahre 1841 fand der Gräflich Erbachische Archivrat, Christian Kehrer, in der Friedhofsmauer einen weit über die Grenzen des Odenwaldes hinaus bekannt gewordenen keltisch-römischen Altarstein. Der Stein erhielt seinen endgültigen Platz an der inneren Nordwand der kleinen Kirche. Er zeigt in einer schwachüberdachten Nische drei keltische Erntegöttinnen. Auf Sesseln oder auf einer Steinbank sitzend -das nur schwach angedeutet -halten sie Schalen mit Früchten in den Händen. Ihre wallenden Gewänder reichen bis zur Erde.

Über der Brust sind die Gewänder mit Fibeln zusammengehalten. Zuerst wollte man dem Altar eine christliche Deutung geben. Die drei Gestalten wurden als die drei Weisen aus dem Morgenland erklärt. Die Sonne, die über ihnen strahlt, wurde als der Stern von Bethlehem gedeutet. Der Altarstein ist jedoch keltisch-römisch und stammt aus der Zeit des Kaisers Hadrian (117 -138).